Финтех-стартапам нужно учиться работать с существующей системой, а не пытаться построить новую на ее обломках, считает Крис Трюс (Chris Truce), директор по финансовым технологиям Saxo Bank, в беседе с которым журнал «ПЛАС» обсуждает целый ряд спорных моментов, касающихся внедрения инновационных подходов.

ПЛАС: Среди участников российского банковского сектора устоялось мнение, что банки сегодня уже выступают в роли технологических компаний. Для каких стран мира это утверждение справедливо и почему? В частности, можно ли утверждать, что в России (а также в ряде некоторых других стран) не существует финтеха как отдельного сегмента рынка, поскольку ключевыми игроками здесь выступают банки и аффилированные с ними ИТ-структуры?

К. Трюс: Я думаю, вряд ли можно утверждать, что на каком-либо рынке банки действительно играют роль технологических компаний. Да, в некоторых случаях они предпринимают успешные попытки, но все равно финансовые структуры занимаются прежде всего созданием и распространением своих продуктов. Ресурсы, выделяемые банками на ИТ, по-прежнему гораздо меньше тех, что выделяются на операционные процедуры и коммерческую деятельность. Так, исследовательское и консалтинговое агентство Gartner сообщает, что ведущие банки в среднем тратят более 80% годового операционного бюджета на поддержание имеющихся у них старых ИТ-систем, оставляя очень мало ресурсов на инновации и будущее развитие, поэтому нельзя сказать, что они уже сегодня берут на себя роль высокотехнологических компаний. Не думаю, что в России ситуация существенно отличается от европейского региона в целом.

ПЛАС: Искусственный интеллект в банкинге – в какой мере это понятие является сегодня данью моде и маркетингу, а в какой – реально перспективной технологией, позволяющей автоматизировать гигантское количество операций, которые ранее не казались рутинными? В каких конкретных направлениях выстрелит искусственный интеллект в первую очередь и почему?

К. Трюс: Прежде чем обсуждать искусственный интеллект или машинное обучение, надо поговорить о данных. Информация для современной организации становится частью ее рыночной стоимости. AI нужен прежде всего тем компаниям, которые поймут, как использовать качественные данные для укрепления своего бизнеса в будущем. Поэтому, чтобы извлечь из них пользу для улучшения деятельности организации, нужно иметь правильные системы, правильных сотрудников, правильные процессы и, быть может самое важное, – правильный подход к делу. Прежде чем запускать любые программы разработки искусственного интеллекта или машинного обучения, руководство должно убедиться, что располагает массивом данных достаточного уровня качества.

По моему мнению, организации сначала стоит сорвать фрукт, который висит ниже, – определить, как искусственный интеллект сможет повысить эффективность собственных политик и процедур и как это позволит улучшить продуктивность самой организации и ее сотрудников (так как собственные процессы известны лучше всего, то здесь меньше неизвестных). Конечная цель – повысить с помощью AI производимую в расчете на одного сотрудника добавленную стоимость услуг. Думаю, что банкам лучше заняться сначала этим, а потом уже готовить решения для внешних факторов (в которых обычно намного больше неизвестных), которые потенциально можно будет применить на рынке и повысить добавленную стоимость услуг.

Я считаю, что в области повышения внутренней эффективности существующих ресурсов (людей) еще есть несорванные низко висящие фрукты (т. е. возможности). Думаю, что это подтверждается докладом McKinsey 2017 года, где говорится о влиянии цифровых технологий на компании, предоставляющие финансовые услуги. Там подчеркнут следующий риск: «фора в 6 месяцев в сфере искусственного интеллекта соответствует форе в 500 тысяч лет ручной работы».

ПЛАС: Какие риски в себе таит стремительное изменение бизнес-моделей под влиянием цифровизации? В каких областях столкновение с новыми угрозами для банковской отрасли наиболее вероятно и критично?

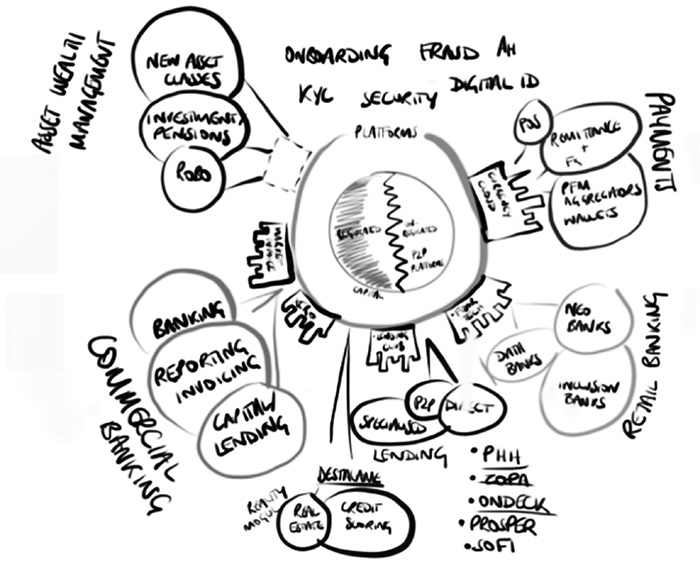

К. Трюс: Чем больше регуляторы разделяют создание продукта и его распространение, тем более вероятна фрагментация рынка. Это снижает вероятность того, что одна компания будет лучшей сразу в валютной торговле, займах, акциях, облигациях, структурных продуктах и т. д. Скорее, в каждой нише лидирующей станет специализированная организация, что еще сильнее откроет рынок для «агрегаторов» вроде Saxo Bank. Организации, которые специализируются на сотрудничестве с лучшими из лучших в каждой области, дадут клиентам более целостные высококачественные предложения. Отсюда вытекает новая угроза со стороны небанковских компаний, не относящихся к финансовой отрасли, но очень хорошо умеющих распространять продукты, иначе говоря, «делать розницу». Такие компании, вероятно, смогут применить свои сильно развитые умения в новой для себя отрасли, чтобы продавать и распространять там новые продукты.

ПЛАС: Справедливо ли мнение, что для создания сложных ИТ-решений нового поколения – digital-платформ – нужны системный взгляд и архитектурный подход, а это все же прерогатива больших игроков ИТ-рынка?

К. Трюс: Для этого нужны прежде всего платформенная бизнес-модель, основанная на капитальном и регуляторном комплаенсе, а также сотрудничество со специалистами по нишевым продуктам для создания комплексных клиентских решений (см рисунок).

ПЛАС: Могут ли финтех-стартапы уже сейчас качественно дополнять такие digital-платформы интересными приложениями с применением технологий искусственного интеллекта, дополненной реальности, блокчейна и т. д.?

К. Трюс: Уверен, что да. Главное – найти масштабируемую коммерческую модель, которая позволит им процветать и в то же время будет приемлема для конечных пользователей и привычных им финансовых институтов. Я имею в виду, что в финансовой отрасли нельзя быть волком-одиночкой. Убедить других поступать, как вам нужно, особенно в крайне фрагментированном географически секторе, почти невозможно. Стартапам нужно искать способы работать с системой так, чтобы ее улучшить, а не пытаться сломать и построить новую.

ПЛАС: Блокчейн-технологии: несмотря на настоящий бум обсуждения перспектив этого направления, последние годы так и не ознаменовались в РФ реализацией сколько-нибудь масштабных проектов в этой области. Можно ли говорить о том, что «хайп» сошел на нет, или блокчейн, напротив, постепенно занимает свою нишу, которая оказалась весьма скромнее прогнозируемых горизонтов и потому больше не вдохновляет на восторженные доклады?

К. Трюс: Для меня главный вопрос, связанный с технологией блокчейна, заключается в том, каковы для нее подходящие области применения. Мне лично трудно найти здесь хоть одну коммерчески значительную историю успеха. Рынку, видимо, тоже – отсюда его усталость и сходящий на нет энтузиазм относительно этой технологии. Однако я думаю, что через какое-то время рынок потрясет мощная история успеха, и энтузиазм вновь усилится. Возможно, если бы существовала более формализованная платформа для международного сотрудничества – общедоступные приложения, и притом успешные, – это дало бы всему движению толчок и помогло бы расширить применение этой технологии.